Quando arrivai al villaggio era giá notte inoltrata. Avevamo camminato per ore, quasi senza sosta, consumando tutta l’acqua di scorta. Iniziavo a temere che la notte ci avrebbe colti senza un riparo. La nostra andatura era stata buona, mi era sembrato, eppure l’orizzonte continuava a prospettare davanti ai nostri occhi solo vegetazione, folta. Felci della dimensione di baobab. Rami enormi intrecciati e fitti che ormai, lo si sentiva netto, erano stati invasi da demoni e spiriti a seconda dei casi. E dire che da scienziata non avrei dovuto essere facile alla suggestione.

Eravamo come formiche in quell’ambiente fuori misura e fuori controllo. A malapena si poteva indovinare, se dotati di occhi attenti e approfittando del chiarore lunare, che di lì erano passati altri uomini prima di noi.

E altre donne, forse.

Io ero l’unica del mio genere in quella spedizione. Dovevamo raggiungere il villaggio pigmeo degli Aka, dove speravo di studiare la tribù primitiva che lì viveva. Avevo il mandato di approfondire la ricerca sui costumi e le usanze del “popolo della foresta”.

Avevo deciso di intraprendere quel viaggio estremo, sinceramente inadatto ad una donna della mia epoca, dopo che la Grande Guerra mi aveva portato via tutti. Compreso mio marito. Compreso il mio unico figlio.

Sono evenienze da mettere in conto quando si vive un conflitto. Si sopravvive a qualcosa che in altre circostanze farebbe uscire fuori di senno. Il fatto che la stessa sorte tocchi a molti, ce la rende in qualche modo più tollerabile.

E così quel viaggio, che qualcuno avrebbe chiamato “tentativo di rinascita”, mi diede una nuova ragione per quella sopravvivenza.

“Survival instinct” come diciamo noi inglesi.

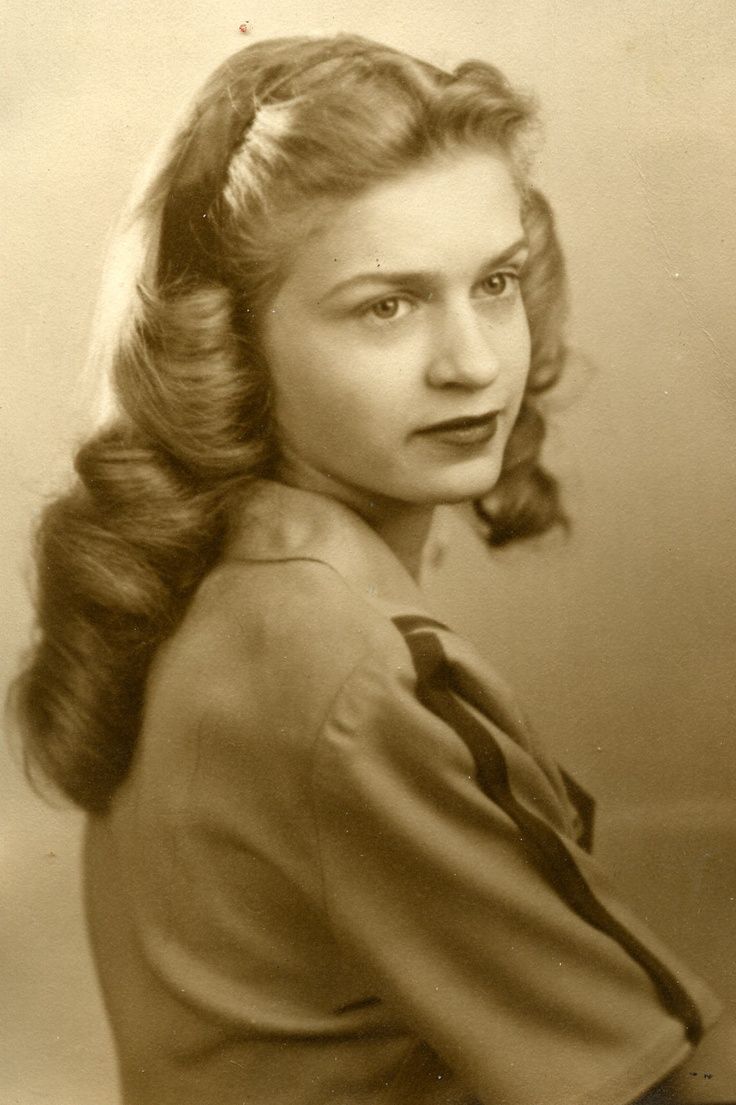

Armata di scarponi – e accettata a stento dai partecipanti, che forse mi consideravano una specie di turista naif, e non certo una delle menti inglesi più affermate in ambito antropologico – mi aggregai all’inizio degli anni 20 a quella spedizione di illustri sapientoni.

L’ultima tratta del viaggio per giungere al villaggio, vista l’estrema difficoltà nel procedere e la costante paura di essere lasciati indietro, fu una vera catarsi. Purificazione.

Un purgatorio, quasi a voler significare che, al fine di essere ammessi al contatto con quel popolo, scevro di qualsiasi forma di corruzione e di sovrastruttura, occorresse sottoporsi ad una sorta di pulizia interiore. La foresta pluviale ha vita propria. È una madre che prima ti tiene a distanza, imponente e ostica, in apparenza crudele, ma poi ti accoglie, ti legge dentro, ti ripulisce e ti nutre. Ti ama. È splendida… Ma afferrare il tutto dello “jengy”, lo spirito della foresta, è impossibile.

Finalmente alcune lievi fiaccole indicarono che ce l’avevamo fatta. Eravamo nel villaggio. Dormii in una capanna con una delle inservienti africane che mi era stata assegnata: la dolce Anaja, di origine Ashanty, che – forse a causa dell’assenza di qualsiasi altra forma amica – divenne mia sorella sin dal primo sguardo di complicità che ci scambiammo, appena misi piede in Congo.

Dopo anni per la prima volta dormii. Tutta la notte. Una notte nera e di pace, senza sogni.

La mattina mi risvegliai con le urla festose dei bambini.

Uscita dalla mia capanna la prima cosa che notai fu la disinvoltura con la quale i piccoli si aggrappavano ai loro padri. Era evidente come la cura della prole fosse un compito condiviso. Come lo era la caccia… Ed io che da sempre avevo patito una società costruita a misura di maschio, restai incantata di fronte a quella sostanziale manifestazione di pari opportunità.

Anaja mi seguiva sempre, mi aiutava con le trascrizioni e le foto, si appassionava ai miei studi e al mio lavoro. Provai una sola volta a chiederle la sua storia. Come fosse finita lì, in quella spedizione, a servire noi occidentali.

Non parló. Pianse sommessa e io non osai mai più chiederle altro.

Erano passati cinque anni da quel bombardamento. Piangevo il mio bambino, ma piano piano stavo dimenticando il volto dell’uomo che fu mio marito. L’uomo che i miei genitori avevano scelto per me. E che con il tempo avevo anche imparato ad amare, grata del fatto che mi avesse lasciato libera di coltivare i miei studi e le mie passioni.

Anaja sembrava aver dimenticato ogni connessione con la sua vita precedente, tranne che per un aspetto. Appena aveva tempo si metteva a intarsiare una maschera, secondo l’usanza della sua terra.

Arrivó al villaggio un’altra spedizione.

Il capofila si presentó a passo svelto. Come se provenisse dal negozio dietro l’angolo. Nessun accenno di stanchezza, occhi fieri e dolci allo stesso tempo.

Anaja gli corse incontro e si abbracciarono.

“Ti presento Ntendarere amica mia! Abero che non muore neanche se schiacciato da un elefante. A lui devo la mia salvezza”.

In quel momento seppi cosa fosse l’amore a prima vista, anche se ben mi guardai di parlarne con chicchessià, compresa Anaja.

Ero una donna sola in mezzo alla foresta pluviale e ancora davo peso alle apparenze. Certe abitudini sono davvero troppo dure a morire.

Ntnendarere dal canto suo, subiva con evidenza il fascino della mia pelle bianca e dei miei capelli fulvi. Lo coglievo spesso a perdersi nella mia contemplazione. Non perdeva occasione per starmi vicino, con la scusa di aiutarmi nei miei studi, o di far riposare Anaja, di farmi vedere i raccoglitori di miele, o il passaggio degli elefanti.

La sera ci raccoglievamo tutti intorno al fuoco e lui non ci provava neanche a dissimulare l’attenzione nei miei confronti.

Gli “studiosi” presenti mi guardavano con fare allusivo, spesso con vero e proprio disappunto, specie se inglesi come me. Ed io abbassavo lo sguardo. Anaja invece rideva.

Presto inizió a raccontarmi della sua maschera. “Signorina Mary, la mia maschera sarà presto pronta, la aiuterà: la guiderà verso il suo destino. Donerà prosperità alla sua casa. E questo succederà perchè chi ve ne farà dono infonderà in essa il suo amore per voi”.

A guardarla quella maschera sembrava tutto fuorchè di buon auspicio, persino per me, che di artigianato dei nativi africani, bè un po’ me ne intendevo.

E il quotidiano lavorio di Anaja non sembrava proprio migliorare le cose.

Qualche volta mi pareva di trovare il coraggio. Per brevi attimi mi decidevo a riprendere la mia vita indietro, ma poi negavo a me stessa di ricambiare quell’attenzione, che pure mi faceva tremare al solo pensiero.

Venne infine la sera in cui Anaja, con gli occhi pieni di affermazione, mi fece dono di quell’oggetto al quale era davvero difficile abituarsi.

Lo tenni tra le mani, e lo osservai con attenzione da ogni angolatura, più che altro per fare piacere alla mia amica. Dopo, come d’istinto, guardai Ntnendarere. Bevvi dalla mia tazza tutto il buon vino di palma. Ntnendarere fece lo stesso: con vera e propria urgenza finì il suo. Mi alzai. Gli porsi la mia mano. Lui la afferró. Non scambiai alcuno sgardo con nessuno degli studiosi. Non avevano rilevanza alcuna, perchè fiera procedevo come chi si trova a percorrere l’unica strada proposta dal destino. Ricambiai invece lo sguardo divertito del popolo della foresta che mi guardava, consapevole di avere trovato una nuova sorella.

Piccola mia, oggi tua madre ti fa dono di questa maschera. Ti ama così tanto che ti porterà di certo fortuna. Tu e Kerorema vivrete una vita lunga e prospera come la mia, come la nostra. Sono passati quaranta anni da quella notte. Come sai io e tuo nonno non abbiamo mai più lasciato la foresta, e mentre l’Europa, il mondo Occidentale è stato scosso da un’altro terribile conflitto, la nostra famiglia era qui al riparo…

Lascia che questa maschera guidi il tuo destino, che vegli sulla tua casa e sulla tua famiglia, e un giorno fanne dono a qualcuno che ami davvero, come tua zia Anaja fece con me, come io ho fatto con tua madre e come lei ora sta facendo con te. Solo così, mi ha spiegato Anaja, potrai appurare che è reale il potere che racchiude.