In questo inizio di autunno che mi sta portando velocemente verso un compleanno dalla fastidiosa cifra tonda, il riaffiorare di un ricordo lontano mi ha fatto sorridere, e non poco, e mi ha messo addosso la voglia di raccontarlo. Lo scopo è quello di condividere con chi leggerà un frammento di passato, magari comune, nel quale ritrovarsi e risentire sulla pelle del cuore il brivido di allora, la carezza senza prezzo della giovinezza.

Era una mattina come questa, magnifica nel suo splendore autunnale. Napoli, Piazza Fuga, nota a tutti come la “piazzetta della funicolare” (centrale, a Napoli ce ne sono diverse di funicolari) e famosa per ospitare nel suo perimetro una delle prove dell’esistenza del Padreterno: la Friggitoria Vomero, fabbrica di prelibatezze intuibili dal nome con le quali si sono riempite e ancora si riempiono la pancia e l’anima generazioni di napoletani e non. Ero alla fermata del 114, l’autobus che arrivava dal Rione Alto, Ospedale Monaldi nei pressi del quale c’era la magnifica succursale del mio liceo, il glorioso Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei. Stavo aspettando che il bus mi riportasse il fidanzato dell’epoca, quello che ormai è etichettato come “fidanzato storico” da tutti gli amici del periodo. Era l’autunno del 1976, l’anno si sarebbe chiuso con la mia maturità. Mi aggiravo per la piazzetta fumando una sigaretta, stretta nella mia giacca a vento turchese, parente “di mezza stagione” del mitico eskimo blu, due gloriosi acquisti al mercato dell’usato di Resina. Un maglione rosa shocking sormontava una gonna blu a fiorellini, gli spessi calzettoni blu finivano negli zoccoli neri che avevo fatto corredare di punte di ferro perché non si consumasse il legno. Li avevo estorti a mio padre durante una delle sue visite da “padre separato” , non senza perplessità da parte sua che avrebbe preferito un bel paio di mocassino per la figlia un po’ scapestrata. I capelli scendevano lunghi e mossi fermati ai lati da due piccoli fermagli simil tartaruga e avevo appesa sulla spalla una borsa di jeans che era un vero e proprio kit di sopravvivenza. Lo so che state sorridendo: ero il prototipo di un certo tipo di ragazza di quegli anni, la compagna. A ciascun periodo storico la propria omologazione, la mia era stata molto sofferta provenendo da una famiglia borghese, sfasciata, ma composta in origine da un padre militare di carriera e da una madre casalinga di professione. Andavo fiera dell’essermi fatta da sola una identità politica e ideale e nei miei sogni proibiti mio padre era un metalmeccanico comunista e sindacalista e mia madre la figlia di un partigiano.

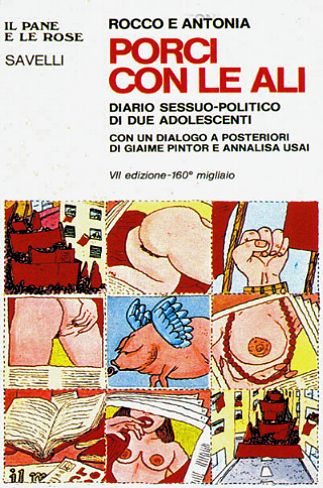

Mentre mi aggiro per la piccola piazza ingannando l’attesa, vengo avvicinata da una coppia, due tipi interessanti: lui moro, capelli ricci, lei esile, occhi a mandorla. Mi chiedono subito l’età. Io non davo confidenza agli sconosciuti, di solito, ma quei due avevo capito chi erano. Gli dissi quanti anni avevo e loro si aprirono in un sorriso.“Hai letto ‘Porci con le ali’? “ Era il libro del momento, solo il titolo aveva creato il panico, non parliamo della copertina con i disegni di maiali e culi. No, non lo avevo letto e glielo dissi con una sorta di sottile soddisfazione dovuta al mio snobismo intellettuale generato dall’essere cresciuta a Stendhal, Hemingway, Flaubert, Fitzgerald e simili. E poi arrivò la domanda delle 100 pistole: “Ti interesserebbe fare del cinema?” In una frazione di secondo si materializzo nella mia mente la locandina del film con il mio nome sotto ad una scena provocatoriamente oscena. “ No, grazie” risposi con un mezzo sorriso. Loro cercarono di insistere, non per la mia avvenenza o presunta bravura, semplicemente perché ero maggiorenne e a loro serviva una ragazza che potesse superare agevolmente la trappola della censura. Scossi la testa e mi allontanai, stava arrivando l’autobus.

Naturalmente mi sono rivenduta questa storia per anni, raccogliendo una valanga di: “Sei stata una cretina, pensa adesso dov’eri!” Il commento più incisivo fu, manco a dirlo, quello di mio padre. Senza l’ombra di un sorriso mi disse: “Spero che nel caso avresti avuto il buon gusto di usare uno pseudonimo”. Povero papà, temeva che potessi infangare il buon nome della famiglia!

Andai a vedere il film, senza aver cocciutamente letto il libro, anche se parlandone tutti era come se lo avessi letto. Mentre guardavo sullo schermo la protagonista, diversissima da me, mi veniva da ridere. E non solo perché il film, anche più del libro, era improbabile, ma perché immaginarmi nei panni di Antonia, a dire e fare quello che diceva e faceva lei, mi provocava una incontenibile ilarità per quanto il tutto fosse completamente avulso dalla realtà nella quale io vivevo saldamente ancorata.

Dopo tanti anni penso ancora con divertimento e tenerezza a questo episodio, al mio “sliding doors” artistico che non ho esitato neanche per un attimo a rifiutare. Ho solo un po’ di nostalgia di quella gonna a fiorellini e degli zoccoli neri che conservo ancora in fondo ad un armadio oltre che nel mio cuore.